豆腐についてまとめた記事です。

【わかること】

豆腐について

豆腐は大豆を元に作られた食品です。

植物性のタンパク質を中心に、脂質、ミネラルなどを含みます。

豆腐とは

豆腐は、豆乳に苦汁(にがり)を加えて作る食品です。

とうふ類の表示に関する公正競争規約および同施行規則によると、次のように定義されています。

大豆(成分を調整するような加工処理をしたものを除く)に水を加えた液体からおからを分離し、タンパク質その他の可溶成分を抽出した液体(以下、これを「豆乳」という。)に施行規則第1条2項で定めるとうふ用凝固剤(以下、「凝固剤」という。)を加えて固めた食品であって、以下の各号すべてに該当するもの。

(1)大豆、凝固剤、水以外の原材料及び食品添加物及び加工助剤等(とうふ用消泡剤を除く。)を含まないもの。

(2)大豆固形分が10%以上のもの。

(3)製品に最も多く含まれる栄養成分が大豆タンパク質であること。

【参照元】全豆連

簡単に言うと、『豆乳の濃度が10%以上のもので、「にがり(とうふ用凝固剤)」を使って固めたもの』が豆腐です。

豆腐の作り方

簡単な豆腐の作り方は、「豆乳」に「にがり」を混ぜて、加熱するだけでOK。

作り方は簡単ですが、豆乳の濃度によってにがりの量を決めるなど調整が必要です。

家庭で簡単に豆腐を作るのなら、湯煎で作るのがおすすめ。

スーパーで買える豆乳(成分無調整:濃度12%以上が望ましい)でも、豆腐を作ることもできますよ!

【関連記事】おぼろ豆腐の作り方|家庭でもできる簡単レシピ

豆腐のカロリー

豆腐のカロリーは100gあたり50kcal〜80kcal前後です。

豆腐の種類によって作り方が違うのでカロリーが変わってきます。

| 種類 | カロリー(100gあたり) |

|---|---|

| 絹ごし豆腐 | 62kcal |

| 木綿豆腐 | 80kcal |

| 焼き豆腐 | 88kcal |

| ソフト豆腐 | 59kcal |

| ゆし豆腐 | 50kcal |

| 沖縄豆腐 | 106kcal |

(参考文献:七訂 食品成分表2020)

豆腐の成分

豆腐の成分は「タンパク質」「脂質」「炭水化物」の3大栄養素と「ミネラル」「ビタミン」が含まれています。

豆腐には『カリウム』が多く含まれており、カリウムは血圧を下げる効果、心臓機能や筋肉機能の調節などの働きもあると言われています。

豆腐の栄養

【木綿豆腐100g中の栄養】

- エネルギー:80kcal

- タンパク質:7g

- 脂質:4.9g

- 炭水化物:1.5g

(参考文献:七訂 食品成分表2020)

豆腐の効果

豆腐は、次のような効果があると言われています。

- 血圧を下げる

- コレステロールを下げる

- 脂肪代謝機能

- 脳の活性化

- 活性酸素の抑制

- 骨粗しょう症予防

- 腸内の善玉菌を増やす

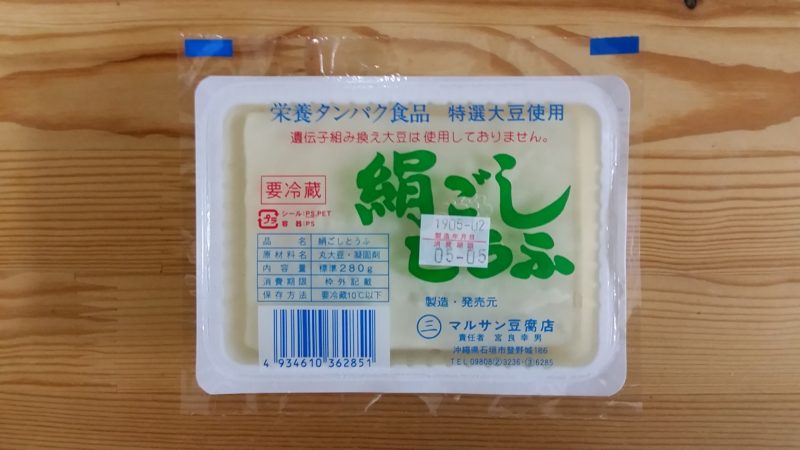

豆腐の消費期限

一般的に、豆腐の消費期限は、製造から3日〜8日ほどのものが多いです。

豆腐の種類によって賞味期限が違います。

【賞味期限が短い豆腐】絹ごし豆腐・木綿豆腐など

【賞味期限が長い豆腐】充填豆腐など

豆腐の種類

豆腐には、次のような種類の豆腐があります。

- 絹ごし豆腐

- 木綿豆腐

- 充填豆腐

- ゆし豆腐

- 沖縄豆腐(島豆腐)

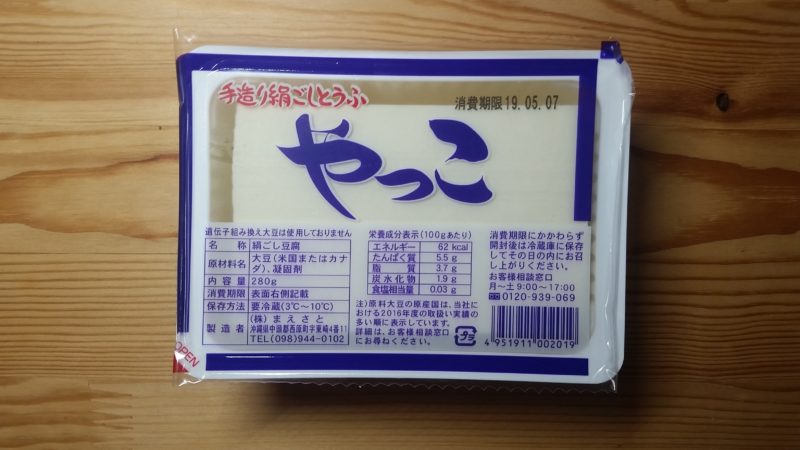

絹ごし豆腐

絹ごし豆腐は、豆乳に苦汁(にがり)を混ぜて、固めて作った豆腐です。

ツルッとした食感、さっぱりした味がします。

木綿豆腐

木綿豆腐は、一度、苦汁で固めた豆腐を、型枠に入れ水切りした豆腐です。

食感は硬めで、味がギュッと濃縮されたように濃い味がします。

充填豆腐

豆乳と苦汁を容器に充填し、容器ごと加熱して固めて作る豆腐です。

ツルリとした食感のものが多く、容器いっぱいに豆腐が入っています。

ゆし豆腐

豆乳に苦汁を入れて撹拌して作られる豆腐です。

主に沖縄で作られており、モロモロとした豆腐を汁ごと掬って食べます。

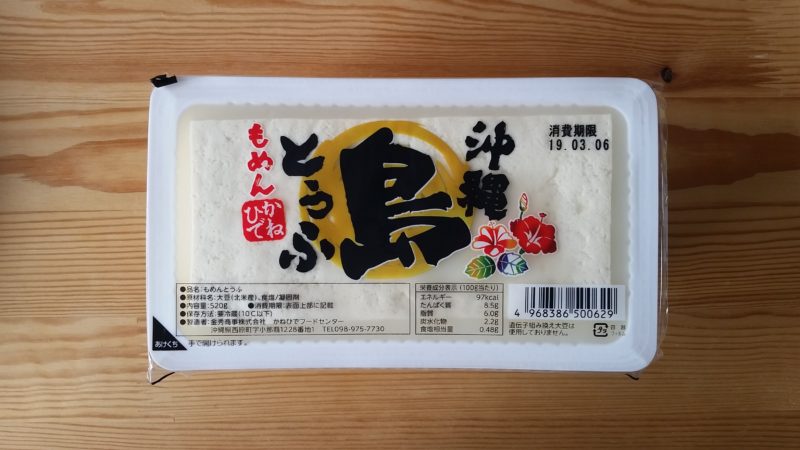

沖縄豆腐(島豆腐)

沖縄で作られている豆腐です。

古くは海水を使って作ったと言われている豆腐で、一部の商品には食塩が含まれています。

豆腐の水切り

豆腐の水切りは、キッチンペーパーや電子レンジを使って簡単にできます。

豆腐は温めると水切りをしやすくなるので、温めて水切りするのがおすすめです。

【簡単な水切りの仕方】

- 豆腐をパックから出す

- 豆腐の表面をキッチンペーパーで拭く

- お皿に入れ、電子レンジ(500W)で、3分ほど温める

- お皿に溜まった水をキッチンペーパーで拭く

- お好みの硬さになるまで「3」「4」を繰り返す

小さい豆腐だと、短い時間で温度が上がりやすいので、さらに時短が可能です。

豆腐を3cm四方のサイコロ状に切ってから水切りをすると、より早く水切りをすることもできます。

豆腐|FAQ

豆腐について、よくある質問をまとめてみました。

- 豆腐にアレルゲンは含まれていますか?

- 豆腐の1丁あたりの重さはどれくらいですか?

- 豆腐のパックに入っている水は飲めますか?

- 豆腐は賞味期限ですか?消費期限ですか?

- 大豆タンパク(ソイプロテイン)はどのようなものですか?

- 豆腐食べ過ぎるとどうなりますか?

- 豆腐の食べる量の目安はどれぐらいですか?

- 豆腐を食べると太りますか?

- 豆腐は毎日食べても大丈夫ですか?

- 豆腐は夜食でおすすめのレシピは?

- 豆腐を食べると下痢になりますか?

- 豆腐は腐ると、どうなりますか?

豆腐にアレルゲンは含まれていますか?

豆腐のアレルギー成分は『大豆』が含まれています。

また、クリーミーな食感にするために『乳』が含まれている場合があります。

豆腐によって使われてる原材料が違うので、それぞれの豆腐に書かれているアレルギー表示をしっかりと確認しましょう。

豆腐の1丁あたりの重さはどれくらいですか?

豆腐の重量は、1丁あたり280g〜400gが一般的です。

沖縄では1丁500g〜1kgほどの重量の大きな豆腐も売られています。

豆腐のパックに入っている水は飲めますか?

豆腐パックに入っている水は、豆腐が動いて型崩れしないように入れられた水です。

普通の水道水(もしくは地下水)など、製造元が使っている飲料水なので、普通に飲むこともできます。

ですが、製造から日にちが経った豆腐の水は捨てることをおすすめします。

未開封の製品で消費期限に達していなければ問題はないですが、一度、開封したものやパックに穴が開いているものは、菌が繁殖している可能性があるので注意しましょう。

豆腐は賞味期限ですか?消費期限ですか?

豆腐は「賞味期限」「消費期限」の両方が使われています。

豆腐を製造する会社(お店)が決めるので、それぞれの商品で表示が違います。

一般的には「消費期限」が使われることが多いですが、一部の充填豆腐など気密性の高い商品には「賞味期限」が使われることもあります。

大豆タンパク(ソイプロテイン)はどのようなものですか?

大豆タンパクは、グリシニン、β-コングリシニン、γ-コングリシニンなどが主だった成分です。また、大豆タンパク質はアミノ酸スコアが100、吸収率も高いと言われています。

高い栄養価がある大豆タンパク質ですが、近年、健康効果があることもわかってきました。大豆タンパク質のアミノ酸にはBCAAを多く含んでいるものが多く、筋肉を強くし、持久力をアップさせ、集中力を高めてくれる効果があると言われています。

豆腐食べ過ぎるとどうなりますか?

豆腐の主な成分は水分です。豆腐を冷やして食べ過ぎると、体が冷えて、お腹が痛くなることもあります。

マグネシウムを主成分とする豆腐の食べ過ぎは、下痢になる可能性もあります。

また、木綿豆腐は以外に脂質も多いので、食べすぎると脂質の過剰摂取にもつながるので、食べ過ぎには注意しましょう。

豆腐の食べる量の目安はどれぐらいですか?

一般的には「200g〜400g」程度を目安に食べるのがおすすめです。

片方の手のひらに乗るぐらいの量にとどめておきましょう。

豆腐を食べると太りますか?

豆腐には水が多く含まれているので、食べ過ぎると太ります。

当たり前のことですが、100gの水を飲むと体重が100g増えるのと同じで、豆腐を100g食べた直後は体重も100g増えます。

ただ、豆腐には脂質や炭水化物が少ないので、2〜3日後には体重が元に戻ることが多いです。

お米やおかずなど、炭水化物や脂質の多いものと置き換えることで、長期的には体重を減らすことも可能です。

豆腐は毎日食べても大丈夫ですか?

食べる量にもよりますが、豆腐は毎日食べてもOKです。

当たり前のことですが、豆腐には「大豆」が含まれているので、大豆に対してアレルギーをお持ちの方は、食べないでください。

また、大豆は「アレルゲン(特定原材料に準ずるもの)」に指定されているので、何らかのアレルギーをお持ちの方は、毎日食べるのはやめておいた方がいいです。

アレルギーをお持ちでない方も、体調に変化があった場合は食べるのをやめ、かかりつけのお医者さんに相談してみましょう。

豆腐は夜食でおすすめのレシピは?

豆腐を夜食で食べる場合、消化が良く体が温まる食べ方で食べるのがおすすめです。

「大根おろし」「生姜」などと煮込んで作る煮込み料理などはいかがでしょうか?

【大根おろしと豆腐のみぞれ煮】

- 豆腐を一口大に切る

- 鍋に「お湯」「豆腐」「おろし生姜」「大根おろし」を入れ、沸騰させる

- 火を止め「鰹節」「醤油」で味付け

- 器に盛って「大根おろし」を乗せれば、完成

豆腐を食べると下痢になりますか?

豆腐は水分でできています。冷たい豆腐を食べすぎるとお腹が冷えて下痢になることもあるので気を付けましょう。

また、塩化マグネシウムが主成分の「ニガリ」を使った豆腐を大量に食べると下痢になることもあります。

マグネシウムを取りすぎるとお腹が緩くなるので、摂取量を守って食べるのがおすすめです。

豆腐は腐ると、どうなりますか?

豆腐は腐ると、酸っぱくなります。

豆腐の周りから酸っぱくなっていき、完全に腐ると表面がヌルヌルします。

豆腐はパックから開けたらすぐに食べるのがおすすめです。

パックから開けた豆腐は当日中に食べ切ってしまいましょう。

豆腐|関連記事